音楽理論の世界では、共通音が多く機能が同じコードを代理和音として扱います。サブスティチュート(substitute)とは代理のこと。本まとめでは代理コードとして使われる事の多い裏コードについてみていきます。

目次 index

裏コード、サブスティチュートドミナントとは

裏コードは基準となる調から見て最も遠い位置にある調です。具体的には6半音先の関係で、基準となる調とは2音しか共通音をもちません。主にドミナントコードの代理として裏コードは使われており、置き換えドミナントともいいます。なぜドミナントの代理として裏コードを使うのかというと、ドミナントの裏コードはトライトーン音程が共通音だからです。扱いづらいコードですが、ドミナントの持つ前に進むエネルギーが潜在している響きを持っています。

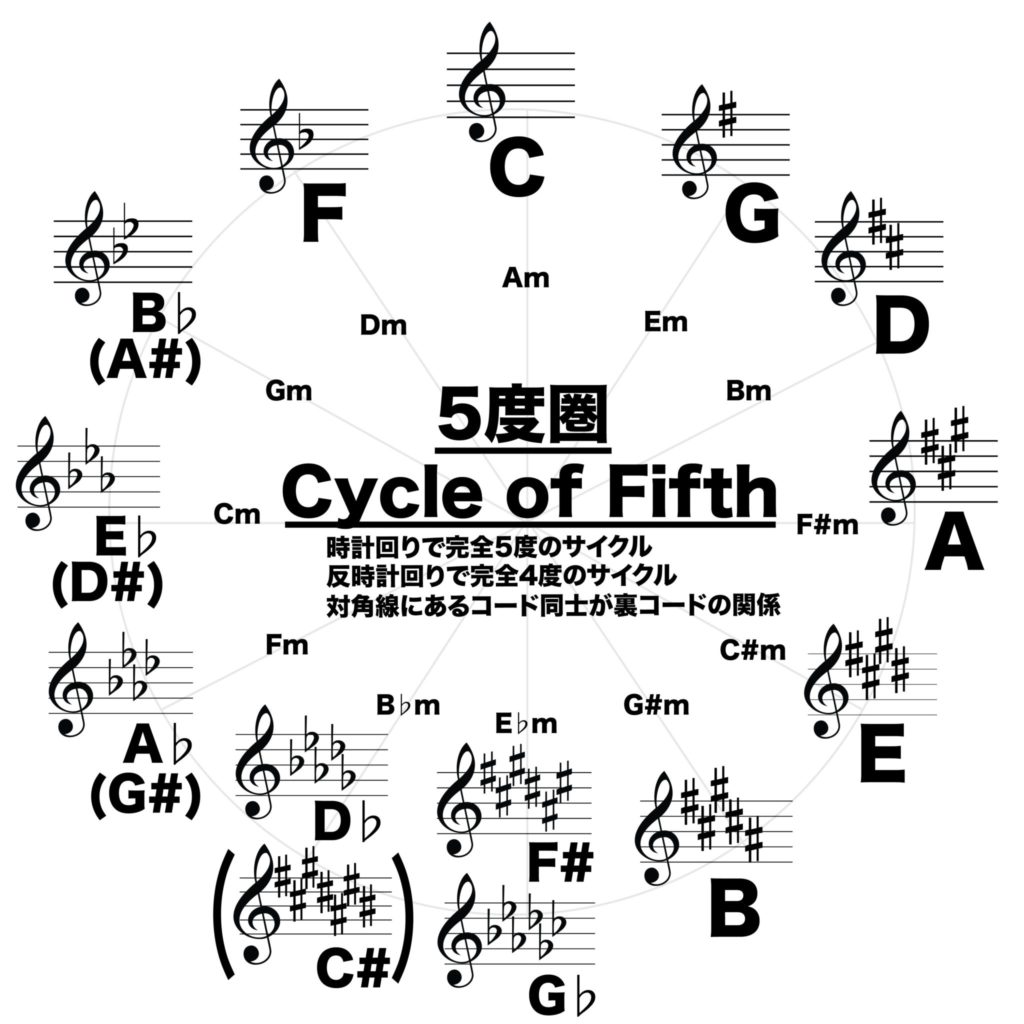

以下の5度圏の図をみてみましょう。

この5度圏の対角線上のコードを代理コードとして使う事が出来ます。円の配置でいう裏側のコードなので、代理コードの中で裏コードという呼び名がつきました。言い換えれば裏コードとは「増4度」の関係にあるコードです。

代理和音は共通する音が多いのが特徴ですが、代理和音の一種の裏コードの中でもドミナントセブンス同士の裏コードは重要な2音が共通しています。それは全3音トライトーンであり、ドミナントセブンスをたらしめる最も不安定でトニックへの進行を強く求める音程の事です。

ドミナントセブンスコードでは全3音音程が含まれていることが重要です。ということは、この全3音が含まれていれば、この全3音を持ってしてドミナントセブンスコードと同じ役割を果たすことが出来ます。5度圏でいえばちょうど対角線上にある増4度関係のドミナントコード、つまりドミナントコードと同じ全3音を持った代理の役割を果たすコードのことを裏コードというのです。ウラコードを使えばとてもスムーズにドミナントセブンスを置き換える事が出来ます。

key=Cでいえば、G7は「シ」と「ファ」が全3音です。5度圏の向かいにあるD♭7にも「ファ」と「ド♭(シ)」が入っているので、両者ともそれぞれの代理コードとして使えます。

また、D♭7のルート音D♭に注目してください。元のKey=Cの半音上のドミナントセブンスコードである事が分かります。そのため、この裏コードはそのまま半音下のトニック(I)に移動することでルート音がスムーズに移行するドミナントモーションを形作ることが多いです。

ちょうど5度圏の図の反対(裏)側が減5度(増4度)の音程関係にあり、それぞれ代理できる関係となっています。英語では裏とは言わずに、Tritone Substitution、Substitute Dominant Chordと呼んでいます。音程関係では鍵盤で考えて全音3つ分上に数えれば簡単に裏コードを見つけることができます。

ちなみに「ドミナントセブンスコード」は各スケールに一つしかないため、それぞれのスケールを印象付けるために重要な役割を果たします。その代理が出来るので裏コードは曲の中でも印象的な使い方ができます。

ある和音を「仮のI」とすると「その仮のIの半音上のV7コード(♭II7)」がV7コードの代理(ウラコード)となります。

元:G7→C 代理:D♭7→C

G7とD♭7は裏コード

元の調からみて♭IIが使われるので♭IIのことを裏コードと呼んだりします。半音上からの解決の動きは使いやすく、裏コードからのドミナントモーション♭II→Iの動きは重要な進行となります。

裏コードの使い方 半音下の動き

裏コードは半音進行を活かした動きをすることが出来ます。ドミナントセブンスコードと同等の力を持つ裏コードは、半音下のコードへとドミナントモーションをします。これにより、半音進行の滑らかなコード進行の響きが作れます。II-Vで使われるドミナントコードを裏コードで代理することでベースの動きを極力抑えた半音下行のなめらかな進行を作ることが出来るのです。

「ドミナントセブンスコードの裏コード→トニック」の進行は、ルートの半音進行ですが、強進行の扱いと考えられます。裏コードはダイアトニックコードから離れた響きを持つため、ダイアトニックコードの連続の中でのスパイス&アクセントとしても使えるでしょう。

副属7のセカンダリードミナントコード含め、ドミナントセブンスコードであれば何でも裏コードにすることができます。ただ、響きの癖もあるため、不自然にならないよう注意が必要です。

忘れてはならないのが、裏コードもドミナントセブンスコードと同じ性質(トライトーンを含む)ので、ツー・ファイブに分割できます。(V7の前に完全4度下の○m7or○m7-5コードを前に置ける)。

応用と発展:裏コードのコードスケール

裏コードのコードスケールは「リディアンドミナント」を当てはめることが多いですが、ドミナント系のスケールであればどれでも自由に使えます。

ドミナントセブンスコードは基本的にミクソリディアンが基本となるコードスケールです。しかし、そのまま使うとあまりにも元の調とかけ離れた響きになります。そのため、元のキーに近づけるために「リディアンドミナント」を使用した方がいいと言われています。これは、単純に元のキーに一番近いスケールがリディアンドミナントであるので、絶対的なルールではありません。

裏コードはドミナントセブンスコードの性質を持つので、オルタードの時と同じく自由にテンションコード化し、それに合致するコードスケールを自由に選択できます。あえて調性から外れたようなミクソリディアンスケールを使ってはいけないというルールは無いのです。(しかしただでさえ裏コードは調性から離れているので、更にオルタードを使って離れるのはかなり外れた響きになることに注意)

別の言い方をすれば、裏コードは「減5度(全音3つ分)上(増4度下)のドミナントコードと代理できる」こと、「コードスケールはリディアンが基本である」ことを頭の片隅に入れておきましょう。

裏コードの相互関係、オルタード(変位和音)で考察(上級者向け)

裏コードと元のコードはとても近い関係があります。「G7」と「D♭7」は一見遠いコードだと思いますが、それぞれのコードがオルタード化されたものであると言えます。

上が「D♭7」で「G」を鳴らしても成立しますし(G7(♭9,#11)というオルタードコード)、上で「G7」を鳴らして「D♭」をベースで弾いたら「D7(#11,♭9)」と、元のドミナントセブンスコードをオルタード(変位)させたオルタードコードになるわけです。この場合、コードスケールはオルタードスケールになります。オルタード化してしまえば、裏コードと元のコードは本質的に同じコードになるのです。

そうして考えると、「Gオルタードスケール」と「D♭リディアンドミナントスケール」はどちらもスタート地点が違うだけの同じ音で構成されているスケールと言うことになります。どちらもメロディックマイナー出身のスケールで、オルタードスケールは7番目の音を開始音にリディアンドミナントは4番目の音を開始音にして転回させたスケールとなります。「G7(♭9,#11)」コードにおいて、裏コードの「D♭リディアンドミナントスケール」を使っても良いということになります。

裏コードの本質はオルタードコードの転回形なのです。

応用と発展:II-VのIIの裏コード

II-VのIIにも裏コードがあります。元の調から見た♭VImのコードがそれにあたります。この場合も求め方はVと同じくIIの減5度上(増4度下)の音となります。Dm7なら「A♭m7」となります(5度圏の図の裏側である減5度(増4度)関係の音)。このII-VのIIの裏コードは、Vだけを裏コードにするのではなく、II-Vというひとまとまりで裏コードとして扱おうとする考え方です。このおかげで更なる調性の拡大ができますが、元から離れた響きを持つコードを使えるようになるため、扱いには注意する必要があります。

IIだけを裏コードとする使い方は、かなり特徴的な響きを持ちます。(Cメジャーで言うA♭m7→G7の進行。)具体的には意外性を持つ響きで、浮いて聞こえます。

IIとVの裏コードを使うことで複雑なコード進行が作れるようになりますが、調性の自然な響きを維持するのが難しくなります。IIの裏コードのコードスケールはどちらもドリアンスケールです。II-Vという強進行を持つため、調から離れた響きを持つコードでもどうにか聴こえる感じになるというイメージです。

あくまで元の調の主和音に向かう事で成り立つので、裏コードの主和音には解決しないようにしましょう(ちゃんと元の調の主和音で解決する)。

応用と発展:裏コードのオルタードテンション

裏コードは3和音で使われると半音の動きにしかならないので、セブンスを含めた5和音で使われる事が多いです。裏コードもルートをしっかり鳴らすことでトライトーンだけ残して後はテンションなどを含ませることが出来ます。

裏コードのオルタードテンション♭II7(♭9,#11)使いたいときはルートはそのままで元の調のドミナントセブンスを弾くと実現出来てしまいます。

♭II7(♭9,#11) = V7(on♭II)

逆も構成音が同じです。

V7(♭9,#11) = ♭II7(onV)

ルートとそれ以外の構成音の組み合わせを元の調と裏コードの調とで違い違いに入れ替えるとそれぞれのオルタードテンションの形となります。